Parmi les nouvelles résidences en recherche artistique de cette année 2024, celle qui explore le concept de « massage acousmatique », à mi-chemin entre performance artistique et soin, est mené par un duo atypique.

Atypique, d’abord, parce que ce sont deux frères, Laurent Corvalán Gallegos et Vincent Isnard. Ensuite, si la musique occupe une place prépondérante dans leurs vies respectives, ils ne sont pour autant ni l’un ni l’autre des musiciens professionnels à proprement parler. Certes, Vincent est diplômé du CRR de Paris, ingénieur du son de formation et réalisateur en informatique musicale, mais son activité principale est la recherche en perception auditive – c’est du reste à l’Ircam qu’il a fait sa thèse, après le master ATIAM (pour Acoustique, traitement du signal et informatique appliqués à la musique). Quant à Laurent, il est artiste performer et plasticien, et réinvestit sa pratique musicale personnelle dans des projets artistiques où le son joue un rôle primordial. Parmi ces projets, on remarquera, déjà, des collaborations avec son frère, qui sortaient invariablement de tout moule préfabriqué.

Et parmi les performances auxquelles Laurent Corvalán Gallegos a participé, ainsi que celles qu’il a par la suite lui-même imaginées, une expérience a été séminale dans la perspective de cette résidence en recherche artistique :

« C’était une sorte d’atelier, se souvient-il, au cours duquel nous étions plusieurs à marcher, les yeux fermés, guidés seulement par des instructions orales, au travers d’un espace plongé dans la pénombre et jalonné de sons en tout genre. À des moments précis du parcours, nous étions invités à ouvrir très rapidement les yeux, pour capter quelques images fortes, tels des instantanés. Cette expérience bouscule les repères sensoriels et amène à se concentrer sur d’autres sensations, tactiles, auditives, proprioceptives… Cela relève d’un art performatif unique en son genre. »

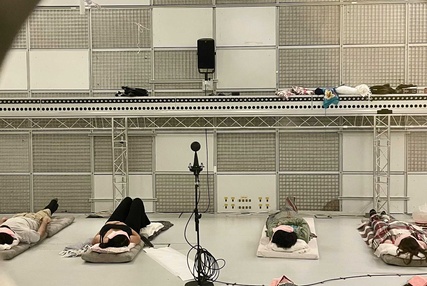

Ensemble Irma

Ensemble Irma

Sa curiosité ainsi éveillée, Laurent en fait part à son frère dont la thèse – le hasard fait bien les choses, quand même – portait justement sur un sujet relativement connexe : la capacité humaine à reconnaitre les sons naturels, ou au contraire à les confondre avec d’autres sources sonores.

Ainsi est né le concept de « massage acousmatique ». Le terme de « massage » fait référence à la relation au corps, éventuellement dans une perspective thérapeutique ou au moins de bien-être (sans nécessairement faire le lien avec le concept déjà connu de « massage sonore »), et celui « d’acousmatique » se rapporte à son sens étymologique : un son dont on ne voit pas la source.

Avec le concept nait aussi la nécessité d’en affiner la définition et le protocole, et d’en explorer les diverses possibilités. D’où cette résidence en recherche artistique.

Certes, dans ses grandes lignes, le déroulé d’un massage acousmatique est à peu près arrêté.

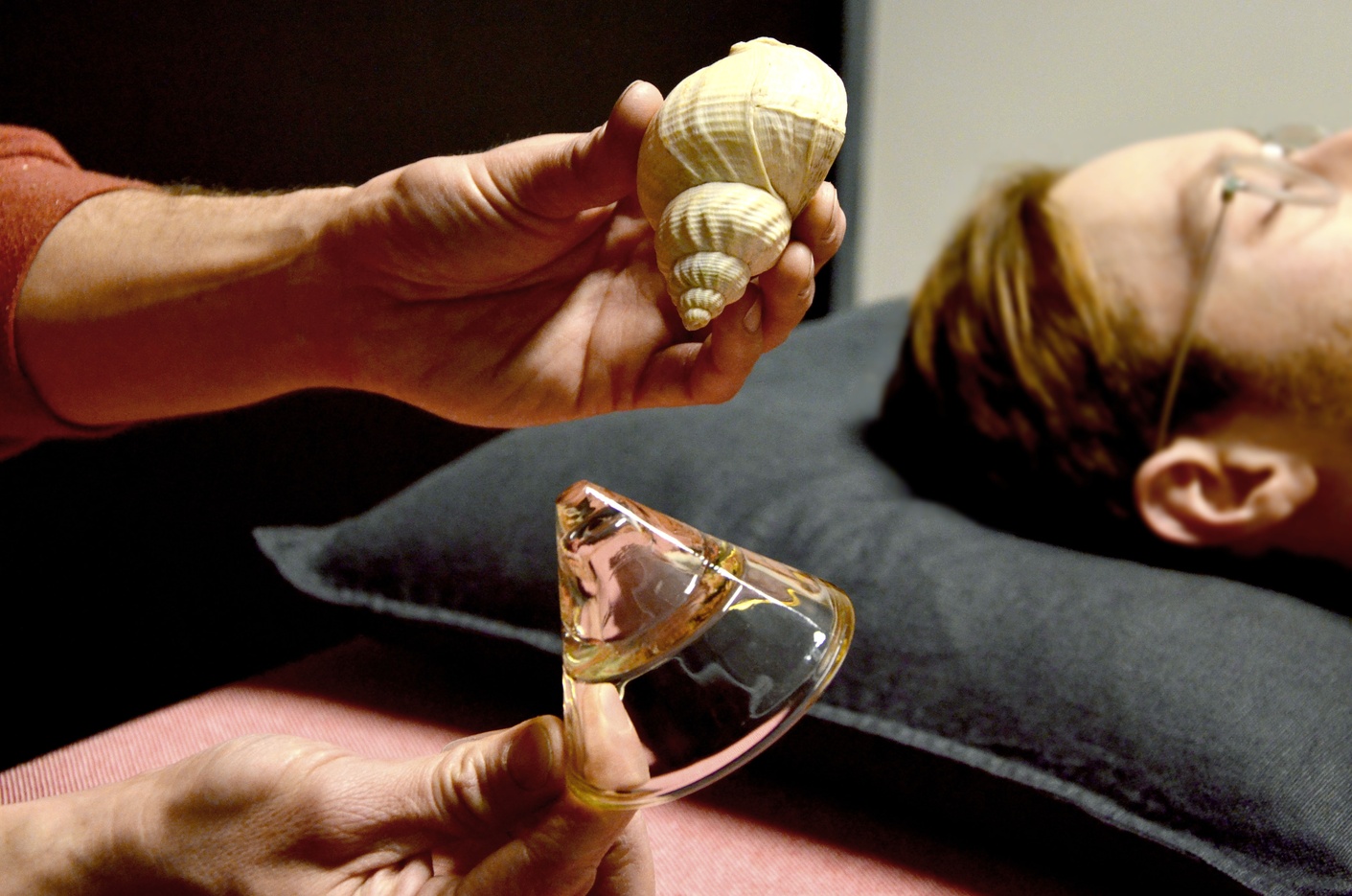

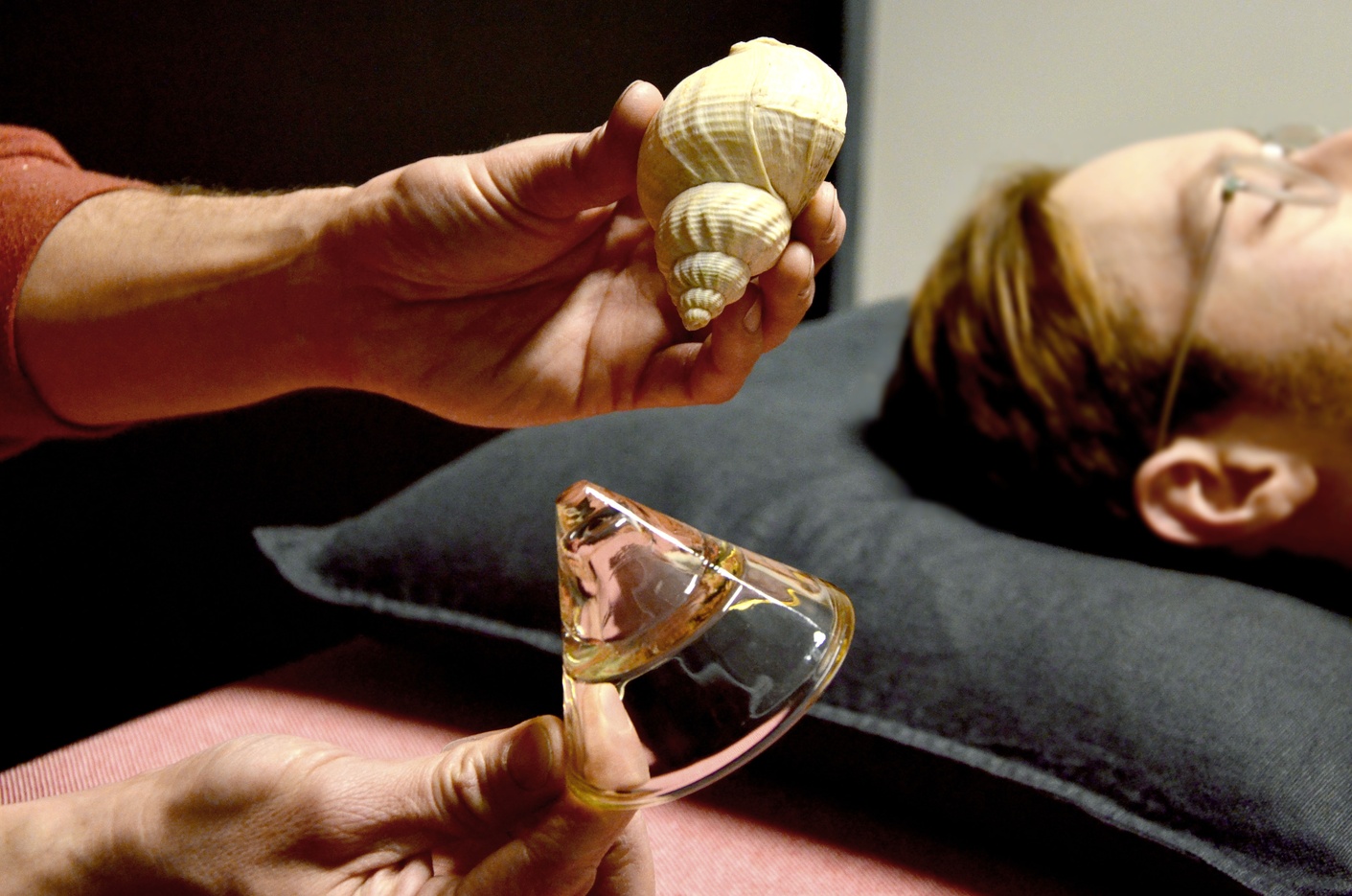

« La séance se déroule les yeux fermés, racontent les deux frères. Des sons sont générés dans l’espace alentour, dont la source n’est ni identifiable ni forcément localisable – elle peut ou non entrer en contact direct avec le corps de la personne massée, de manière très ponctuelle. La majorité des sources sonores sont des objets usuels ou des objets issus de la récupération, parfois réassemblés, qui produisent du son par manipulation (frottement, tintement, etc.), comme un saladier à moitié rempli de sable, que l’on mélange avec un morceau de bois, ou une bille que l’on fait rouler sur une petite pièce de tôle ondulée, etc. Ce qui importe est le son, bien plus que l’aspect instrumental, au sens de l’optimisation de la production sonore. L’idée étant de dissocier la nature de la source sonore du son produit et d’éviter l’identification absolue afin de suggérer un imaginaire. »

Séance de massage acousmatique

Séance de massage acousmatique

Pour le reste, tout est à faire. Et cette résidence s’inscrit dans une démarche double, artistique d’une part, et dans une perspective de bien-être ou de mieux-être de l’autre – l’un des objets de recherche étant justement de définir pour l’une et pour l’autre un cadre propre.

« Côté artistique, avance Vincent, comment produire une performance, un discours sonore d’un nouveau type ? Quels objets, quel dispositif doit-on mettre en place, afin de garantir notamment la reproductibilité de la performance ? Et dans quelles configurations – par exemple peut-on le faire avec plusieurs intervenants et participants, et, le cas échéant, avec quel ratio entre les deux ? Côté thérapeutique, sachant que la musique a des vertus démontrées, comment destiner le massage acousmatique à une pratique de soin ? »

Au programme de la résidence, une expérience perceptive impliquant une soixantaine de participants (divisés en deux groupes égaux, l’un réunissant des personnes familières avec ce type de pratiques artistiques, l’autre de personnes que l’on qualifiera de « naïves ») sera menée. D’abord, pour recueillir leurs impressions : ont-ils le sentiment que le massage acousmatique relève de la musique ou de la performance sonore, ou plutôt de la relaxation ou d’autres pratiques pouvant influer sur leur état de conscience ? Ensuite, pour ajuster le protocole, constater ce qui fonctionne ou pas selon les objets sonores, leurs trajectoires dans l’espace, la manière de présenter l’expérience aux participants et le contexte social, et cerner au passage les différents paramètres perceptifs pertinents – avec, au terme de la recherche, la constitution d’un corpus de sons spatialisés propices à la création de tels environnements sonores…

Enfin, dans l’objectif d’évaluer dans quelle mesure ce type de massages peut s’inscrire dans un cadre thérapeutique et les effets bénéfiques que l’on peut en tirer sur les états mentaux et les réactions émotionnelles, des questionnaires standardisés, répondant aux critères de rigueur de la littérature scientifique, seront soumis aux participants.

L’occasion d’une belle convergence de l’artistique et de la recherche en perception…

Propos recueillis par Jérémie Szpirglas

Ensemble Irma

Ensemble Irma Séance de massage acousmatique

Séance de massage acousmatique