Trois questions à Marco Stroppa sur l’électronique de Poésie pour pouvoir

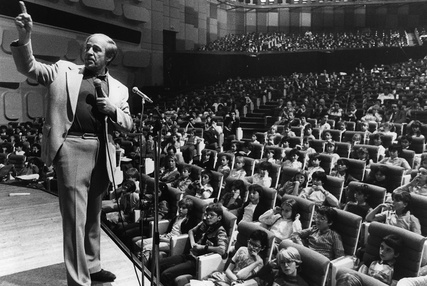

Poésie pour pouvoir pour bande et trois groupes orchestraux a été créée le 19 octobre 1958 à Donaueschingen par l’orchestre du Südwestrundfunk sous la direction de Hans Rosbaud et Pierre Boulez. L’œuvre s’inspirait d’un poème d’Henri Michaux, « Je rame », paru au sein d’un livre-objet dont le compositeur a repris le titre général. Ambitieuse et complexe avec sa partie électronique spatialisée (les haut-parleurs étant répartis derrière et autour du public), Poésie pour pouvoir n’a pas satisfait le compositeur, qui l’a retirée de son catalogue mais a continué d’explorer, à l’occasion d’autres projets, les questions et les matériaux apparus avec elle. Sa réponse sera, précisément, Répons pour ensemble et électronique – conçue un quart de siècle plus tard à l’Ircam dont Boulez est alors directeur.

Création de Poésie pour pouvoir en 1958

Avec l’accord des ayants droit, l’Ircam et le Festival de Lucerne se sont associés pour redonner vie cet été, le temps d’un concert, à Poésie pour pouvoir. La reconception de la partie électronique, devenue envisageable avec les progrès technologiques du XXIe siècle, a été confiée à Marco Stroppa et Carlo Laurenzi.

Vous avez accepté de mener à bien, en collaboration avec le réalisateur en informatique musicale (RIM) Carlo Laurenzi, une reconception de la partie électronique de Poésie pour pouvoir. Qu’est-ce que qui vous intéresse dans cette aventure, plus d’un demi-siècle après la première audition et la décision de Boulez de retirer l’œuvre de son catalogue ?

Tout d’abord, la nature de ce projet est passionnante et unique. C’est comme si nous retrouvions dans une cave un tableau entreposé depuis 62 ans, attaqué par l’humidité, abîmé par les champignons, partiellement couvert de graffitis. Sa restauration étant inenvisageable, notre tâche est de le reconstituer, sans disposer d’informations précises sur les techniques utilisées. La connaissance sur les outils de l’époque étant lacunaire, nous ne pourrons y parvenir sans une dose substantielle d’imagination.

Ce « nous » renvoie à un mode de collaboration particulier qui n’a rien à voir avec le binôme « classique » d’une production d’œuvre nouvelle en studio associant un compositeur invité et un RIM de l’Ircam. Le compositeur étant absent, Carlo et moi travaillons un peu comme les membres des ateliers d’artistes de la Renaissance (les « botteghe »). Nous possédons un savoir-faire et une maîtrise complémentaires des techniques que nous employons.

Ce « nous » renvoie à un mode de collaboration particulier qui n’a rien à voir avec le binôme « classique » d’une production d’œuvre nouvelle en studio associant un compositeur invité et un RIM de l’Ircam. Le compositeur étant absent, Carlo et moi travaillons un peu comme les membres des ateliers d’artistes de la Renaissance (les « botteghe »). Nous possédons un savoir-faire et une maîtrise complémentaires des techniques que nous employons.

Le tableau, en l’occurrence, c’est l’unique enregistrement existant, celui de la création de l’œuvre, réalisé avec un seul microphone placé dans la salle, qui captait en même temps les trois orchestres, l’électronique diffusée autour du public par une vingtaine de haut-parleurs, l’acoustique de la salle et les bruits parasites de l’environnement ! Du fait de la spatialisation, cet enregistrement est particulièrement peu à même de restituer le détail de l’électronique.

Une autre de mes motivations tient à l’approche technologique adoptée : nettoyer au mieux l’enregistrement existant (avec iZotope RX) puis, au moyen d’AudioSculpt, sélectionner les composantes spectrales les plus importantes, à la main, avec le filtre « Crayon ». Parfois, cela suffit, mais, plus souvent, il faut faire une analyse très fine par la technique dite de partial tracking qui permettra de les manipuler symboliquement. Cela s’inscrit en droite ligne dans l’une des principales activités de recherche que j’ai poursuivies à l’Ircam depuis les années 1980, l’« écriture de la synthèse des sons », qui m’a amené à développer un système de traitement symbolique des données de synthèse, désormais intégré dans une librairie de l’environnement OpenMusic nommée OMChroma. En m’engageant dans ce projet, je ne me suis donc pas déguisé en musicologue : j’ai plutôt abordé un problème esthétique (réaliser l’électronique qui sonne le mieux, dans le respect absolu de la volonté du compositeur) avec des outils que je sais pouvoir mettre à son service. Mais je les vois sous un jour inhabituel – ce qui est particulièrement stimulant – puisque cette fois, je ne suis pas « le » compositeur et n’ai pas pour objectif d’inventer une électronique différente.

En composant Poésie pour pouvoir, Boulez s’était attaqué à plusieurs défis à la fois : travailler à la répartition spatiale de l’orchestre ; créer une relation organique, ou du moins continue, entre les instruments et la partie électroacoustique ; dans cette dernière, faire voisiner des sons synthétiques et une voix humaine sujette à transformation ; enfin, animer la diffusion de l’électroacoustique en la spatialisant à travers les haut-parleurs. Ces questions étaient alors brûlantes pour l’avant-garde, comme en témoignent les œuvres de Stockhausen de la même période, telles Gesang der Jünglinge (utilisation cohérente et spatialisée de sons synthétiques et concrets) ou Gruppen (trois orchestres créant une polyphonie spatio-temporelle complexe). Beaucoup d'autres propositions musicales ont prolongé ces premières explorations, qui ont vite pu paraître démodées – y compris à leurs auteurs, comme ce fut le cas ici. C’est encore plus vrai au niveau technique, l’informatique musicale contemporaine ayant bouleversé les pratiques de studio établies dans les années 1950. Sachant que l’on ne dispose ni des sons ni des outils techniques originaux, quels choix avez-vous été amené à opérer entre ce qui pouvait être conservé tel quel et ce qui devait être repris entièrement ou partiellement ?

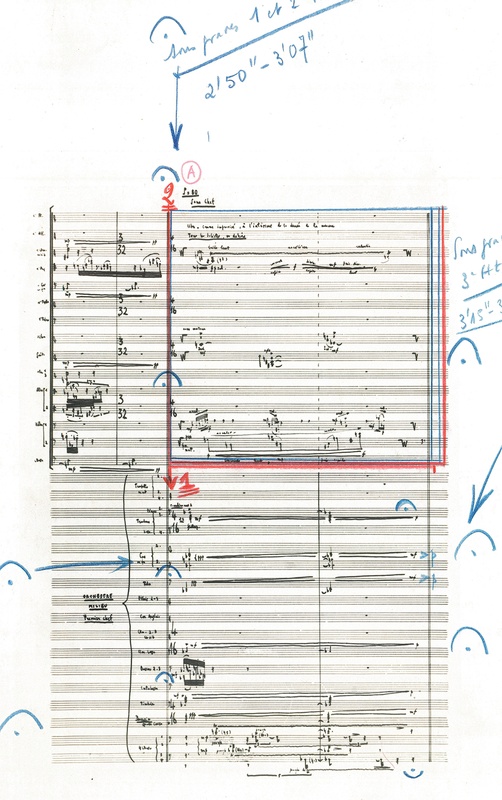

Deux familles de sons électroniques se perçoivent facilement à l’écoute : des sons de synthèse (parfois créés à partir d’échantillons instrumentaux filtrés et étirés) et une voix traitée récitant le poème « Je rame » d’Henri Michaux. Ces familles sont parfois isolées, parfois mélangées à l’orchestre. Nous reconstruisons les parties de synthèse par partial tracking : une grande quantité de courbes de fréquence et d’amplitude est produite (entre plusieurs dizaines et des centaines de milliers par minute), qui vont être manipulées dans un environnement symbolique que nous avons développé pour ce projet et qui est beaucoup plus maniable, puissant et expressif que tout ce qui existe actuellement. Cet environnement est intégré dans OMChroma et couplé au synthétiseur Csound, qui assure la meilleure qualité de resynthèse possible sans limitations de durée ou densité. J’utilise ce genre d’approche depuis longtemps dans mon travail avec l’électronique. Chaque fois que nous trouvons des imperfections, nous essayons de les améliorer. Par exemple, parfois, certaines attaques ne sont pas aussi franches que dans l’original. Nous avons donc programmé un détecteur d’attaques couplé à un excitateur : lorsqu’une attaque flasque est détectée, le système la rend automatiquement plus incisive.

Cependant, ce processus ne fonctionne plus lorsque l’électronique est superposée à l’orchestre (qui joue le rôle des graffitis dans ma métaphore initiale). Nous sommes en train de tester, avec l’aide de Juanjo Burred, ancien chercheur de l’équipe Analyse et synthèse des sons à l’Ircam, des méthodes de séparation des sources électroniques et instrumentales à partir des plus récents algorithmes d’apprentissage profond, pour aboutir à des résultats meilleurs que ceux que nous pourrions obtenir par des techniques manuelles. Une fois l’extraction terminée, nous reconstituerons les parties manquantes par règles ou à l’oreille, en complétant les données symboliques avec de nouvelles données.

Cependant, ce processus ne fonctionne plus lorsque l’électronique est superposée à l’orchestre (qui joue le rôle des graffitis dans ma métaphore initiale). Nous sommes en train de tester, avec l’aide de Juanjo Burred, ancien chercheur de l’équipe Analyse et synthèse des sons à l’Ircam, des méthodes de séparation des sources électroniques et instrumentales à partir des plus récents algorithmes d’apprentissage profond, pour aboutir à des résultats meilleurs que ceux que nous pourrions obtenir par des techniques manuelles. Une fois l’extraction terminée, nous reconstituerons les parties manquantes par règles ou à l’oreille, en complétant les données symboliques avec de nouvelles données.

Malheureusement, cette stratégie ne peut pas être utilisée avec la voix, à cause du rôle sémantique du texte et de la mauvaise qualité de l’enregistrement d’époque. Il a fallu la reconstruire à l’oreille, en demandant à un acteur contemporain (Yann Boudaud) de relire le texte en respectant la diction du récitant d’origine, Michel Bouquet.

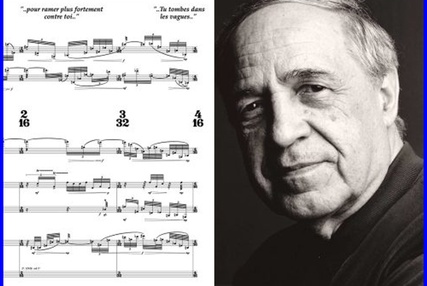

Enfin, l’enregistrement monophonique ne permettant guère de percevoir correctement la spatialisation originale, nous avons, grâce à l’aide d’Angela Ida de Benedictis, consulté les esquisses de Boulez à la Fondation Paul Sacher à Bâle et pris en compte la thèse de doctorat d’Ai Higashikawa sur l’électronique de Poésie pour pouvoir, ainsi que les partitions utilisées par les chefs : elles nous donnent des indices, surtout en ce qui concerne la partie vocale, qui était diffusée par un haut-parleur rotatif placé en hauteur au milieu du public. Par rapport à 1958, la technologie de spatialisation et des haut-parleurs a tellement évolué que nous pensons pouvoir proposer une interprétation contemporaine de l’espace original qui soit plus proche des souhaits du compositeur, connaissant la façon dont il les a réalisés ultérieurement – à partir de Répons.

Poésie pour pouvoir est l’œuvre où Boulez a poussé le plus loin son travail de la synthèse du son, la seule où une voix est traitée, et celle qui me semble la plus proche des « limites du pays fertile » qu’il pointait dans un texte prophétique de 1956. Certes, la partie électronique n’a pas le niveau d’aboutissement des œuvres électroniques de Stockhausen écrites à la même époque, mais c’est un des tout premiers cas de musique mixte, et la première œuvre où Boulez cherche une fusion à la fois musicale (par les matériaux utilisés), spatiale (par le placement des orchestres et des haut-parleurs) et formelle (par la succession de parties d’électronique seule et avec orchestre) entre le monde de la synthèse, le traitement de la voix et une écriture orchestrale déjà très personnelle. Signe de cette volonté de traiter l’électroacoustique à égalité avec l’univers instrumental que Boulez maîtrisait si bien, Poésie pour pouvoir commence et finit avec une partie d’électronique seule.

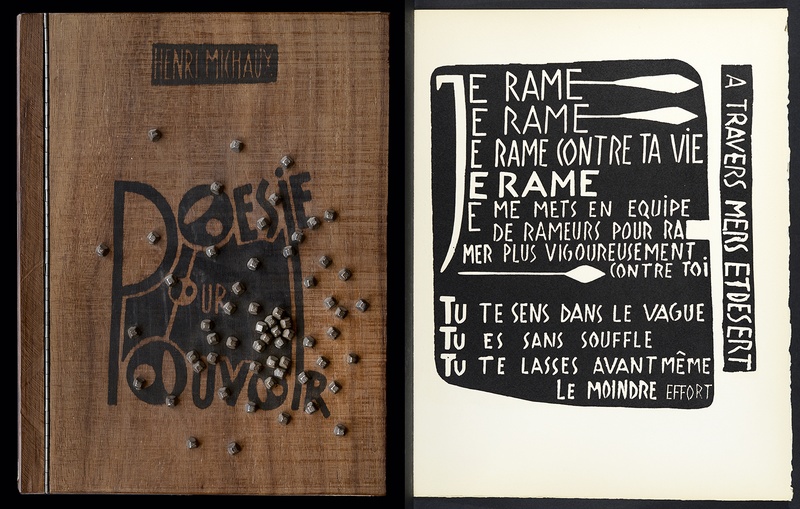

Originellement, Poésie pour pouvoir est un livre-objet édité par une galerie d’art. Dans les deux poèmes qui s’y trouvent linogravés, il est question de rage et d’exorcisme – d’ailleurs signifiés très concrètement dans la couverture en bois de teck criblée de clous qui avait été réalisée pour une partie du tirage. Même si elle nous parvient atténuée dans l’enregistrement historique, cette force a fasciné Boulez qui l'évoquait encore en 1999 dans un témoignage sur Michaux : « Je garde, malgré l’inaboutissement, pour ne pas dire le ratage de cet essai, un regard privilégié sur ce poème, un des plus forts, des moins restreints qu’il ait écrits. Car l’étrange, voire le précieux, disparaissent, confrontés à la colère, à la menace, à la douleur. L’univers personnel éclate sous la pression de l’événement inopiné et catastrophique. La prudence a disparu. » Votre travail de restauration-reconstitution ravive-t-il votre perception des couleurs et des affects du tableau ?

Couverture et page du livre-objet Poésie pour pouvoir d'Henri Michaux

Couverture et page du livre-objet Poésie pour pouvoir d'Henri Michaux

Après mon arrivée à l’Ircam en juin 1982, initialement, pour un cursus d’informatique musicale de 6 semaines, j’ai suivi tous les séminaires magistraux et les concerts-conférences de Boulez. J’étais fasciné par son esprit foudroyant, sa cohérence et sa musicalité, la profondeur de ses références et l’efficacité des processus combinatoires qu’il maniait à la perfection. Par ailleurs j’avais remarqué la colère qu’il pouvait exprimer, lors d’interviews publiques, contre ce qu’il percevait comme des inerties du système musical qu’il voulait améliorer ou réformer. Que depuis presque un demi-siècle l’Ircam demeure une institution unique au monde montre bien les fabuleuses capacités de bâtisseur dont il a fait preuve.

En me plongeant dans les esquisses, j’ai retrouvé cet esprit multidimensionnel à l’état, disons, pur : le cheminement initial de la pensée que j’avais découverte à l’Ircam apparaissait devant mes yeux avec une force et une assurance remarquables. En effet, le livre-objet fabriqué par Michel Tapié mettant « en espace » deux poèmes de Michaux, et que la chercheuse Lorraine Dumenil définit comme un « hapax », contient un texte terriblement violent et animé d’une véritable rage destructrice, liée à la maladie de sa femme. Ce texte possède une grande force incantatoire, avec d’abondantes anaphores. « Pouvoir » s’y entend dans le sens opératoire d’agir (Michaux rapprochait d’ailleurs le poète du médecin). On retrouve une forme d’énergie violente dans l’orchestration acérée et pleine d’accents de l’œuvre de Boulez. Et l’aspect incantatoire qui y apparaît reviendra avec force en 1974 dans Rituel – In memoriam Bruno Maderna.

La voix récitée n’étant pas toujours compréhensible du fait des traitements électroniques qu’elle subit, Poésie pour pouvoir joue avec une présence/absence du texte de Michaux. Parfois les traitements précèdent la voix, parfois elle est réduite à une silhouette expressive et on ne perçoit que l’émotion du récitant. C’est cette présence éphémère, à l’articulation entre l’électronique, la voix traitée et l’orchestre, qui me semble être une des clés de lecture de l’œuvre.

Par Nicolas Donin, musicologue et professeur à l'Université de Genève

![]()

Photo 1 : Création de Poésie pour pouvoir en 1958

Photo 2 : Partition de Poésie pour pouvoir © SWR

Photo 3 : Pierre Boulez à Baden Baden dans le studio de la Sdwestfunk en 1958.

Photo 4 : Couverture et page du livre-objet Poésie pour pouvoir d'Henri Michaux