Boulez et la fondation de l’Ircam 4/4 : témoignage de Gerald Bennett

Né dans le New-Jersey (États-Unis) en 1942, le compositeur Gerald Bennett étudie la musique à l’Université de Harvard. Après avoir obtenu son diplôme en 1964, il poursuit ses études en Suisse au sein du conservatoire de Bâle. Il est alors nommé professeur en 1967 puis directeur deux ans plus tard. Sollicité par Pierre Boulez dès 1971 pour prendre part à l’élaboration de l’Ircam, il quitte son poste en 1976 pour diriger le département Diagonal de l’Ircam jusqu’en 1980.

Gerald Bennett est la 32e personne interviewée dans le cadre du projet RAMHO. Cet entretien s’est déroulé le 22 novembre 2023 au domicile du compositeur, à Muttenz dans le canton de Bâle.

![]()

FXF – J’ai noté que tu avais assisté à des cours de Pierre Boulez entre mars et juin 1963 à Harvard.

GB – Oui, c’était durant le deuxième semestre de l’année scolaire 1962-63.

FXF – Savais-tu qui était Pierre Boulez ? GB – Pas du tout ! Je savais juste qu’il avait été invité pour la même série de conférences qu’avait donnée, entre autres, [Igor] Stravinsky avant lui. Mais il a aussi donné des cours d’analyse sur les œuvres importantes du 20e siècle ; il était question de Webern, Stravinsky, Varèse… De grandes découvertes pour moi ; j’étais absolument fasciné.

GB – Pas du tout ! Je savais juste qu’il avait été invité pour la même série de conférences qu’avait donnée, entre autres, [Igor] Stravinsky avant lui. Mais il a aussi donné des cours d’analyse sur les œuvres importantes du 20e siècle ; il était question de Webern, Stravinsky, Varèse… De grandes découvertes pour moi ; j’étais absolument fasciné.

FXF – Outre cette petite parenthèse avec le pavillon Philips [en 1958 lors d’un voyage en Europe], tu n’étais pas spécialement un fin connaisseur de musique contemporaine ?

GB – Non, pas du tout.

FXF – Est-ce avec Boulez que tu rentres pleinement dans le monde de la musique contemporaine ou est-ce que ton professeur de composition, Robert Moevs, t’avait un peu mis le pied à l’étrier ?

GB – Moevs avait fait ses études avec Nadia Boulanger. Il avait passé beaucoup d’années à Paris et il était publié chez Max Eschig. C’était une musique très, très, actuelle à cette époque ; étonnamment actuelle pour un Américain parce qu’à l’époque, il n’y en avait pas beaucoup qui écrivaient ainsi. Je n’étais donc pas totalement vierge mais mes pensées et mes idées étaient vraiment dans le passé. Les cours d’analyse ont été absolument bouleversants pour moi. Bouleversants ! Mais l’événement qui m’a le plus touché, ce fut le concert donné avec les œuvres de Boulez.

FXF – Quel ensemble était capable de jouer du Boulez à cette époque ?

GB – C’était des pick up musicians de New York qui ont bien joué. Tu sais, je ne dirais pas que j’étais sceptique, mais comme tu peux l’imaginer, les cours d’analyse de Boulez étaient vraiment complexes et j’étais, quant à moi, très sensible au réel, au rendu acoustique. Je ne connaissais pas sa musique et je voulais savoir si c’était quelqu’un qui entendait ou non [Rires].

FXF – Tu as découvert qu’il entendait bien.

GB – Oui !

~

FXF – 1964-65 correspond à ta première année académique à Bâle. Savais-tu que Boulez reviendrait donner des cours d’été en 1965 ?

GB – Non.

FXF – Tu participes en tant qu’auditeur libre à ces cours d’été qui se sont tenus, selon des dates que j’ai retrouvées sur ton CV à la [fondation] Sacher, entre le 21 juin et le 10 juillet [1965]. Il s’agissait de cours d’interprétation et de direction de musique contemporaine. Il n’y avait pas de cours de composition ?

GB – Non, pas du tout. C’était éblouissant car on avait le grand orchestre de Bâle. Seul Sacher pouvait réaliser cela ! Pendant deux semaines, on assistait à chaque répétition, matin et soir, soit 6 h par jour. L’après-midi, Boulez donnait des cours de théorie sur les pièces qui étaient jouées ou plus généralement sur la musique.

FXF – Les étudiants travaillaient avec l’orchestre ?

GB – Je n’ai pas dirigé l’orchestre mais je travaillais les partitions avant d’assister aux répétitions. C’est pendant ces 2 semaines-là que j’ai vraiment été en contact avec la musique contemporaine : 6 h par jour à écouter ces grandes partitions de Berg, Webern, Varèse…

~

FXF – Dans des lettres datées de juin 1971, Boulez te parle pour la première fois d’un centre de recherches acoustiques et, en octobre 1971, vous vous voyez à Bâle pour en discuter. Te souviens-tu de ce qu’il t’a dit, de la manière dont il t’intègre au projet ?

FXF – Dans des lettres datées de juin 1971, Boulez te parle pour la première fois d’un centre de recherches acoustiques et, en octobre 1971, vous vous voyez à Bâle pour en discuter. Te souviens-tu de ce qu’il t’a dit, de la manière dont il t’intègre au projet ?

GB – C’était d’une grande sobriété et brièveté. Il m’a demandé de participer à ce nouveau centre à Paris.

FXF – Un centre de recherches acoustiques [CRA] comme il le nommait au début.

GB – Oui, mais au tout début, il était juste question d’un coin prévu dans le Centre Pompidou pour écouter des enregistrements ; un coin où on pourrait se renseigner un peu sur la musique contemporaine.

FXF – Boulez n’a jamais voulu ça.

GB – Non.

FXF – Quand il t’a présenté le projet la première fois, c’était en ces termes ?

GB – Il ne m’en a pas beaucoup parlé car il savait que je ferai tout [Rires]. Il savait qu’il lui suffisait de me demander pour que j’y sois.

FXF – Tu sembles être l’un des tout premiers, pour le coup, à avoir été approché par Boulez pour élaborer ce centre, hors Yves Galmot pour l’administration et, très vite aussi, Nicholas Snowman et Brigitte Marger.

GB – Brigitte était à Londres.

FXF – Oui. Brigitte m’a expliqué qu’il lui avait parlé du projet à Londres mais qu’il ne lui avait pas demandé d’y prendre part.

GB – À moi, il ne m’en a pas beaucoup parlé mais la possibilité de travailler avec lui, d’être ailleurs, ça m’a beaucoup plu. Politiquement, il savait ce qu’il voulait mais sinon personne ne savait ce qu’on allait faire ; on n’avait aucune idée, y compris moi. Jean-Claude [Risset] était le seul à pouvoir avoir des idées.

~

GB – Quand je suis arrivé, il n’y avait pas grand monde. Il y avait Jean-Pierre Armand, Nicholas [Snowman], Brigitte [Marger], [Yves] Galmot, de temps à autre, mais il ne passait pas beaucoup de temps avec nous.

FXF – Il y avait Jean-Claude [Risset].

GB – Oui. Il était là-haut, au deuxième étage [de l’ancienne bibliothèque municipale], comme moi. Tu me demandes des choses que j’ai oubliées… Ce n’était pas très pratique, c’était bruyant et poussiéreux.

FXF – Le chantier était à vos pieds. Il devait y avoir beaucoup de bruit !

GB – Ça ne me faisait rien. Je n’ai plus aucun souvenir de tout ça, je dois dire.

FXF – L’ordinateur PDP-10 a été installé dans cette bibliothèque. Te souviens-tu de son emplacement ?

GB – C’est une bonne question. Non, je ne m’en souviens pas. Je me souviens bien du premier son qu’on a fait avec lui. C’était celui d’un bouchon [GB claque la langue pour imiter le bruit d’un bouchon de champagne].

FXF – Qui avait programmé ce son ? Jean-Claude ?

GB – Non. C’était quelqu’un de Stanford, un programmeur, peut-être Brian Harvey. Je ne me rappelle pas exactement.

FXF – Il a certainement fallu un certain nombre de mois avant de sortir un premier son.

GB – Il a fallu presque une année, si je me souviens bien, pour avoir des convertisseurs numériques/analogiques et pouvoir sortir le son de l’ordinateur. Je pensais être sur place quand le PDP-10 est arrivé, mais apparemment pas, parce qu’en 1975, je ne vivais pas encore à Paris.

Par François-Xavier Féron, chercheur CNRS de l’équipe Analyse des pratiques musicales du laboratoire STMS (Ircam, Sorbonne université, CNRS, ministère de la Culture)

![]()

Citation : Gerald Bennett – Entretien avec François-Xavier Féron, 22 novembre 2023, projet RAMHO (Recherche et acoustique musicales en France : une histoire orale), STMS – Ircam, inédit.

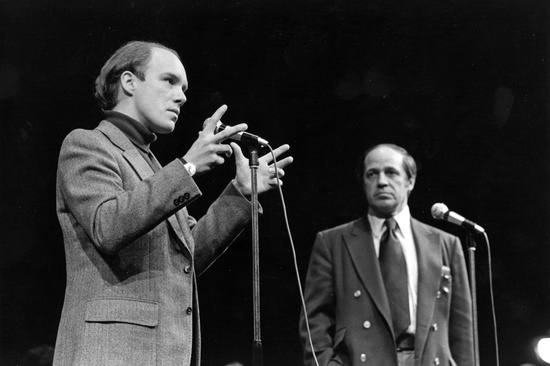

Photo 1 : Gerald Bennett et Pierre Boulez lors de la première conférence de presse de l’Ircam, 7 mars 1974, Théâtre de la Ville, Paris © Photo : Martine Franck

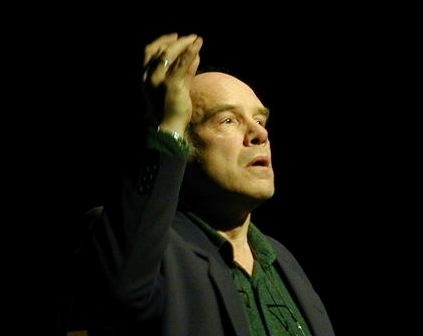

Photo 2 : Gerald Bennett