Boulez et la fondation de l’Ircam 3/4 : témoignage de Brigitte Marger

Née en 1936, Brigitte Marger a été professeure d’anglais avant d’occuper des postes de chargée de mission à la direction générale des relations culturelles du ministère des Affaires étrangères et d’attachée culturelle auprès de l’ambassade de France en Grande Bretagne. En 1967, elle rencontre à Londres Pierre Boulez dont elle restera proche. Dès 1973, elle prend part au projet Ircam en tant que responsable des relations extérieures. En 1982, elle est nommée administratrice générale de l’Ensemble intercontemporain. En 1993, elle devient la première directrice générale de l’établissement public de la Cité de la musique, fonction qu’elle assurera jusqu'à son départ à la retraite en 2000.

Brigitte Marger-Mondoloni est la huitième personne interviewée dans le cadre du projet RAMHO. Je m’étais rendu rendu à son domicile parisien en compagnie de Baptiste Bacot le 25 juillet 2022. L’entretien avait duré un peu plus de deux heures et demi. Nous nous étions revus en septembre 2023 pour corriger et finaliser ensemble ce récit passionnant autour de la création de l’Ircam. Nous étions restés en contact par la suite, la tenant notamment informée des avancées du projet RAMHO et plus particulièrement de mes recherches sur l’histoire de l’Ircam. C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris son décès le 3 décembre 2024. À travers ces quelques extraits inédits de notre entretien, je souhaite lui rendre un dernier hommage et adresser mes sincères condoléances à sa famille et ses proches.

![]()

BM – Quand je suis arrivée à Londres [en 1967], la période était passionnante : il y avait de nouvelles musiques, de nouvelles modes, l’émancipation vestimentaire, sexuelle, sociale… Mes années à Londres, c’était vraiment ce qu’on appelait « The swinging London ».

BM – Quand je suis arrivée à Londres [en 1967], la période était passionnante : il y avait de nouvelles musiques, de nouvelles modes, l’émancipation vestimentaire, sexuelle, sociale… Mes années à Londres, c’était vraiment ce qu’on appelait « The swinging London ».

FXF – Combien d’années êtes-vous restée là-bas ?

BM – Je suis restée six ans et c’est là que j’ai rencontré Pierre Boulez […]

FXF – À cette époque aviez-vous déjà un pied dans la sphère de la musique contemporaine « savante » ?

BM – J’aimais les choses d’avant-garde, j’ai toujours aimé ça. J’ai eu très envie d’inviter Pierre Boulez parce que, à ce moment-là, il avait l’image du rebelle . Il était parti en claquant la porte ! Il vivait à Baden-Baden mais il avait été engagé à la BBC dans ces années-là.

FXF – Quand avez-vous entendu parler de Boulez pour la première fois ?

BM – J’avais été à des concerts du Domaine musical. Je n’étais pas musicienne mais j’étais mélomane. C’était une des personnes que je voulais vraiment rencontrer et ça a été vraiment d’une facilité extraordinaire. J’ai eu son numéro de téléphone, je l’ai appelé et je lui ai dit : « Je vous admire beaucoup. Est-ce qu’on pourrait déjeuner ? » Il m’a répondu : « Oui, pourquoi pas. »

FXF – Vous souvenez-vous à quel moment de votre mandat vous l’avez rencontré à Londres ?

BM – Très tôt ! Je pense que ça a dû être dès 1967. Nous sommes devenus amis et je suivais les concerts qu’il donnait avec l’orchestre de la BBC. Il y a eu des créations, notamment Éclat / Multiples [créé à Londres le 21 octobre 1970]. On ne s’est jamais perdus de vue à partir de ce moment [rires]. Puis est venu le moment où je me suis dit qu’il fallait que je rentre à Paris. Je crois que j’ai eu une ou deux propositions mais un jour Pierre Boulez m’a fait une très longue description de son schéma de l’Ircam qui m’a fascinée […]

FXF – Lorsqu’il vous avait fait ce long exposé au sujet de l’Ircam, il ne cherchait pas à vous débaucher ?

BM – Non, pas du tout mais quand je lui ai demandé, il a tout de suite dit oui. Il m’a dit : « Oui, c’est très bien car il y aura certainement des publications. » Et après je me suis dit « oh là là » car à cette époque-là, il ne pensait pas du tout qu’il y aurait beaucoup d’évènements et de concerts. Au départ, l’Ircam devait être uniquement un institut de recherche […] Il insistait vraiment là-dessus en disant : « Vous savez, Brigitte, il y aura des publications et il y aura des relations avec l’extérieur mais on n’est pas là pour faire des concerts. »

FXF – C’est étonnant.

BM – Je pense que vous avez pu voir que c’était un homme du… je dirais du « revirement positif » [rires].

FXF – C’est une jolie expression !

BM – Je ne sais pas si c’est tactique ou stratégique – je n’ai jamais très bien compris la différence – mais quand il voyait qu’une ligne de conduite ne convenait pas à son but, il changeait. Ça fait partie des premiers revirements qui se sont passés. Quand j’ai proposé mes services, je me disais que ça allait être austère et que ce serait très différent par rapport à ce que je faisais à Londres. Quand je suis arrivée j’ai trouvé que Paris était très ennuyeux mais je me suis aperçue très vite que le Centre Pompidou était un projet passionnant sinon la vie à Paris était mortelle par rapport à Londres dans les années 1970.

~

BM – Pierre [Boulez] n’était pratiquement jamais là parce qu’il avait pris dans l’intervalle la direction de l’orchestre de New-York et il avait gardé Londres. C’était infernal ! On n’avait pas de Zoom, de WhatsApp… Je me souviens par exemple être allée le chercher en voiture à l’aéroport pour pouvoir discuter avec lui entre l’aéroport et Paris afin de préparer la conférence de presse de 1974. Et puis après, heureusement, il y a eu sa très bonne secrétaire qui s’appelait Astrid Schirmer ; elle s’arrangeait pour lui faire passer les papiers qu’il lui renvoyait corrigés.

FXF – Elle le suivait un peu partout ?

BM – Astrid Schirmer est devenue son assistante dès Londres. Je pense qu’il l’a recrutée au moment où il est arrivé à la BBC. À Londres, Pierre avait un impresario qui s’appelait [Howard] Hartog et qu’il aimait beaucoup. Après sa mort [en 1990], je crois qu’il n’a plus pris d’agent et c’est Astrid qui s’est occupée de tous les engagements, des contrats et de toutes les discussions avec Bayreuth, New-York… Elle a joué un rôle très important ! Il faut savoir que Pierre Boulez ne disait jamais non : c’était monsieur « oui à tout » et c’était Astrid qui devait expliquer après : « Effectivement, il vous a dit oui, mais peut-être qu’il faudrait reculer d’un an parce que… »

~

BM – Ce qui est assez frappant avec le recul, c’est que la première approche de l’Ircam était extrêmement normative : « Il faudra faire ça, il y aura ça ; pour faire la liaison entre les départements on fera ceci. » En réalité, tout cela a été quand même extrêmement bousculé et remis en cause par un certain nombre d’événements, soit par l’état de la technique – en particulier par l’informatique lourde qui était très, très décevante à ce moment-là –, mais aussi par la politique. Il fallait quand même, à un moment, pouvoir expliquer pourquoi on faisait tout cela… Et donc finalement ces beaux plans qui ont fait l’objet de plusieurs brochures ont été chamboulés.

FXF – De quelles brochures parlez-vous ?

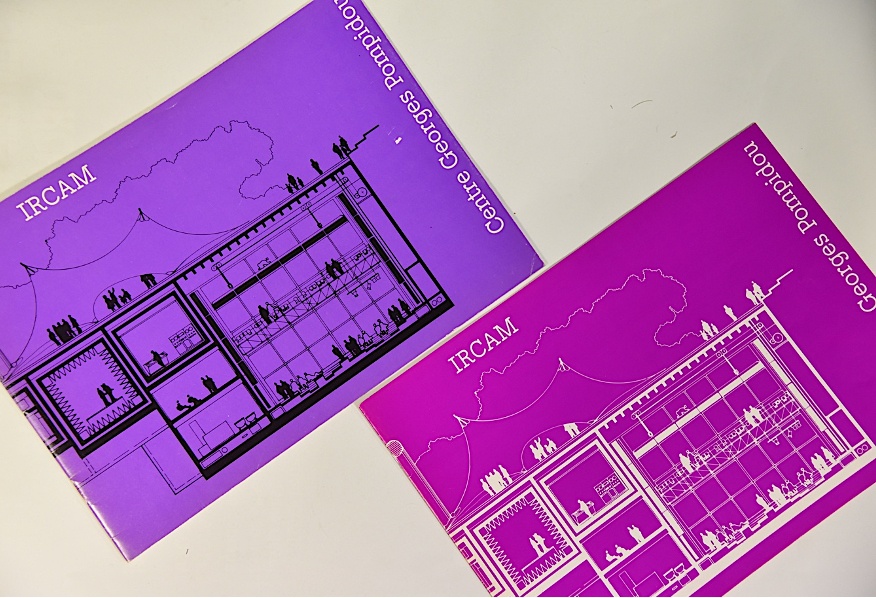

BM – Il y a dû avoir une première brochure qui a été distribuée lors de la conférence de presse de 1974 et ensuite j’en ai fait au moins deux autres. Il y a eu un petit drame car tout cela était codifié par le graphiste du Centre Pompidou, un Suisse très connu [Jean Widmer]. La couleur qui avait été attribuée à l’Ircam était le violet. Quand j’ai montré ça à Pierre Boulez, il s’est mis très, très en colère !

FXF – À cause de la couleur ?

BM – À cause de la couleur ! « Ça, Brigitte, c’est hors de question, ça me rappelle les ornements d’église. Ce n’est pas possible, je ne veux pas de couleurs ecclésiastiques ! Dites-leur que c’est absolument hors de question. » Finalement on est passé du violet au pourpre…

Du violet au pourpre : deux tirages d’une brochure de présentation de l’Ircam parue en 1976 (Photo : François-Xavier Féron, © Archives Ircam)

Du violet au pourpre : deux tirages d’une brochure de présentation de l’Ircam parue en 1976 (Photo : François-Xavier Féron, © Archives Ircam)

~

BM – Pierre avait depuis longtemps une commande pour le festival de Donaueschingen. J’ai lu dans une interview d’Andrew [Gerzso] qu’il l’avait beaucoup poussé à se mettre au travail. La composition d’une nouvelle œuvre était devenue un vrai défi. Le travail s’est accéléré au cours de l’été 1981. Je le voyais arriver le matin et passer sur la mezzanine de l’Ircam avec sa grande pochette.

FXF – C’était donc peu de temps avant la création de la première version [de Répons le 18 octobre 1981].

BM – Voilà. Je me rappelle très bien être descendue à l’Espace de projection pour la première répétition. Quand j’ai entendu les arpèges, je me suis dit : « Bon, ça y est, c’est gagné ! » comme le perchiste qui a franchi la barre [rires]. Finalement, je ne pense pas que ce soit la réorganisation de l’Ircam qui ait permis ce bond en avant. Je pense qu’il y a eu cette sorte de miracle qui a permis d’utiliser une technique qui n’était pas destinée à être mûre à ce moment-là – vous le savez mieux que moi mais ce n’est que plus tard qu’on a eu les technologies nécessaires. Il y a eu cette espèce de miracle avec la 4A puis la 4X, grâce à la présence de [Giuseppe] Di Giugno, du travail avec Andrew Gerzso. Répons a anticipé les avancées techniques de plusieurs années – enfin c’est mon interprétation. Ça a permis de dire : « Oui, c’est possible. C’est ça qu’il fallait faire et nous avons eu raison de le faire ! » En quelque sorte l’erreur de l’Ircam, c’est d’avoir été créé trop tôt par rapport à l’état de la technique.

Par François-Xavier Féron, chercheur CNRS de l’équipe Analyse des pratiques musicales du laboratoire STMS (Ircam, Sorbonne université, CNRS, ministère de la Culture)

![]()

Citation : Brigitte Marger – Entretien avec François-Xavier Féron et Baptiste Bacot, 25 juillet 2022, projet RAMHO (Recherche et acoustique musicales en France : une histoire orale), STMS – Ircam, inédit.

Photo 1 : Brigitte Marger et Pierre Boulez © DR