Commencée fin 2022, la résidence en recherche artistique de Per Bloland et Richard Causton touche à sa fin – avec un atelier de sortie de résidence prévu en janvier prochain à l’Ircam. Début octobre 2024, les deux compères étaient en Studio 5, penchés sur la caisse de leur piano électromagnétiquement préparé, hérissé de bobines et de capteurs. L’occasion de faire un point sur le travail en cours – un travail toujours plus ouvert et prometteur…

Disons-le d’emblée : depuis que nous les avons quittés en début d’année, le travail a considérablement avancé – même si ça ne se voit pas nécessairement au premier coup d’œil ! D’abord, une grande partie des tests – par exemple quant à la localisation longitudinale des capteurs et activateurs sur les cordes du piano – a été réalisée. Et le dispositif de contrôle actif des modes de vibration des cordes fonctionne, les équations correspondantes ont été affinées.

« L’une des avancées majeures est que l’on arrive parfaitement à modifier la fréquence fondamentale de vibration d’une corde, ce qui n’était pas donné d’avance ! », se réjouit Per Bloland.

Tout marche, ou presque. On pourrait donc penser que le travail est fini… mais non ! Car si le dispositif fonctionne, c’est via une interface spécifique qui, non seulement est assez couteuse (pas loin de 10.000€) et relativement encombrante, mais, surtout, est difficilement contrôlable via un ordinateur. Émuler son fonctionnement sur un ordinateur n’est pas non plus si simple, car cette interface fonctionne en traitant un échantillon après l’autre. Pour le comprendre, il faut revenir à la manière dont fonctionne tout matériel numérique ou informatique destiné à traiter ou diffuser du son.

Contrairement à un matériel analogique – qui suit le signal audio de manière continue –, un matériel numérique ou informatique échantillonne le signal : c’est-à-dire qu’il le saucissonne en petites tranches. Le signal audio est ainsi représenté par une succession de valeurs ponctuelles – charge au matériel informatique de traduire cela, en interpolant un signal continu entre chaque valeur. La norme audio d’échantillonnage la plus fréquente (sur les disques compacts, par exemple) est de 44100 Hz – c’est-à-dire 44100 points par seconde, ce qui correspond à un point toutes les 1/44100 soit 0.00002267573 seconde. Ce choix a été fait car l’oreille humaine n’y voit que du feu – et de loin !

© Deborah Lopatin

Revenons à présent à notre piano électromagnétiquement préparé : l’interface dédiée mentionnée plus haut fonctionne échantillon par échantillon. 44100 fois par seconde, elle reçoit du capteur un échantillon sonore, l’analyse et calcule le signal à injecter pour contrôler la corde de manière adéquate, et le renvoie vers la bobine activatrice. Le tout de manière quasi instantanée : le temps de traitement est inférieur à la durée d’un échantillon ! La précision du contrôle est donc virtuellement parfaite.

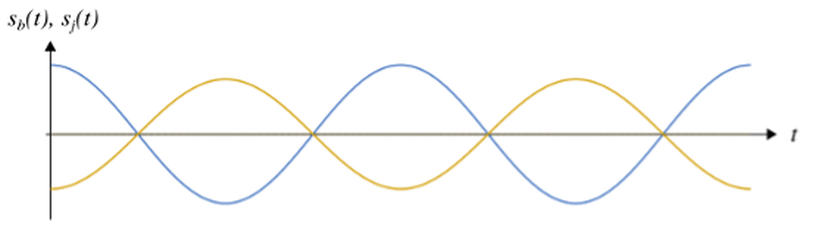

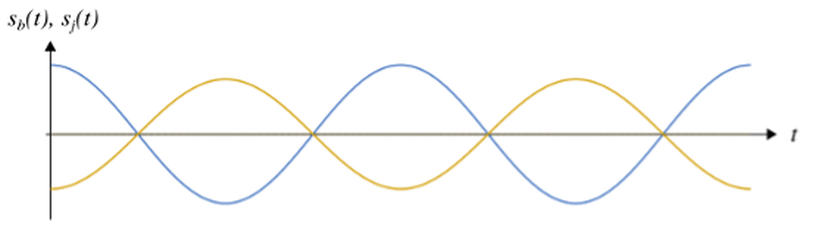

Seulement, les ordinateurs fonctionnent par « paquets d’échantillons ». C’est-à-dire qu’ils attendent d’avoir en mémoire un certain nombre d’échantillons avant de les traiter – le nombre d’échantillons dépendant de la qualité de l’ordinateur et de sa carte de son. Mettons que ce nombre soit assez réduit : 256 (28 – avec les ordinateurs, on a toujours affaire à des puissances de 2), ce qui correspond à 256*1/44100 = 0,006 secondes environ de délai – peu probable que l’oreille humaine fasse la différence. L’oreille humaine, non, mais le contrôle actif, oui ! Puisque, pour être efficace, le contrôle actif doit pouvoir agir à un endroit précis du signal audio. Par exemple, pour annuler une vibration, on doit pourvoir le caler exactement en opposition de phase. Avec une latence de 0,006 seconde, il est extrêmement difficile de caler le signal contrôle avec une telle précision. Pour donner un ordre de comparaison, pour un La à 440Hz (le La du diapason), la période (l’aller-retour de la sinusoïde) dure 0,002 seconde environ !

Signaux en décalage de phase

Tout le travail d’Henri Boutin est donc d’écrire un code qui permettra à la machine d’effectuer ce contrôle actif malgré la latence induite par le fonctionnement par paquets de l’ordinateur – en calant parfaitement le signal de contrôle. Spoiler alert : il y parviendra à l’issue de cette nouvelle session de travail : le piano électromagnétiquement préparé est aujourd’hui analysable et contrôlable via une simple interface dans l’environnement Max – plus besoin, donc, de l’interface spécifique à 10.000€. Pendant qu’Henri code, Per Bloland et Richard Causton, de leur côté, testent les premiers patchs – avec des résultats parfois très étonnants !

Ainsi, en faisant varier la fréquence d’excitation d’une corde d’un bout à l’autre du spectre des possibles, on entend parfois des harmoniques naturelles, parfois des partiels – et même un multiphonique ! Difficile de déterminer sa provenance exacte. Est-ce une seule et même corde qui produit deux hauteurs en même temps ? Autre possibilité : dans le medium du piano, à chaque hauteur correspondent trois cordes (pour augmenter la puissance de l’instrument et rééquilibrer les registres). Si deux cordes sont désaccordées, même de manière imperceptible, peuvent-elle produire deux partiels différents, avec la même excitation électromagnétique ? Inutile de préciser que les deux compositeurs sont aux anges, et n’ont qu’une hâte : poursuivre leur exploration des possibilités de ce nouvel instrument augmenté.

© Deborah Lopatin

Quant à Henri Boutin, il évoque, avec des étoiles dans les yeux, la perspective de faire l’impasse sur le duo capteur/activateur. Aujourd’hui, en effet, la vibration de la corde est calculée par un électroaimant placé à bonne distance de celui qui sert d’activateur – chacun d’eux devant être le plus éloigné possible des nœuds correspondant aux harmoniques naturels de la corde. Le chercheur imagine n’utiliser qu’une seule et unique bobine, pour l’activation et la captation du signal de la corde. Cela signifie de relever un défi énorme : parvenir à isoler, au sein du signal électrique mesuré aux bornes de la bobine, la réponse de celle-ci à la vibration de la corde – en lui soustrayant le signal envoyé pour l’activer. Ou quand le chercheur se transforme en arroseur arrosé !

Ainsi, comme souvent dans le cadre de la recherche, qu’elle soit artistique ou scientifique, la moindre avancée ouvre de nouveaux horizons, de nouveaux chantiers.

Interview réalisée par Jérémie Szpirglas